Personen mit niedrigem sozioökonomischen Status weisen einen schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand, ein erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen sowie eine geringere Lebenserwartung auf. Dabei spielt sowohl das eigene Einkommen als auch der Grad ökonomischer Ungleichheit eine bedeutende Rolle.

ie COVID-19-Pandemie hat verdeutlicht, dass auch in der Gesundheitskrise nicht alle gleich sind: Das Virus traf vor allem ärmere Bevölkerungsschichten stärker. Personen mit niedrigeren Einkommen waren nicht nur höheren Infektionsrisiken ausgesetzt, sondern wiesen im Mittel auch eine stärkere Erkrankungsschwere auf (Wachtler et al. 2020).

Die Autorinnen

Martin Buchner ist Doktorand im Promotionskolleg „Die Politische Ökonomie der Ungleichheit“ am Institut für Sozioökonomie der Universität Duisburg-Essen. Er forscht zu den Auswirkungen von Sozial- und Arbeitsmarktpolitik auf die öffentliche Gesundheit.

Auch die momentane Energiepreiskrise wirkt sich unterschiedlich auf die Gesundheit armer und reicher Gesellschaftsschichten aus. So gibt es deutliche Hinweise darauf, dass Energiearmut – für Industrieländer häufig definiert als besonders hoher Anteil der Energiekosten am Haushaltseinkommen – negative Folgen für die Gesundheit nach sich ziehen kann (Kahouli 2020).

Einkommen und Gesundheit – wo ist der Zusammenhang?

Die Untersuchung gesundheitlicher Ungleichheit hat bereits eine längere Tradition. Der Frage nach sozialen Unterschieden im Gesundheitszustand, also der sozialen Verteilung von Krankheitsrisiken und Gesundheitschancen, wird seit mehreren Jahrzehnten im Rahmen der Sozialepidemiologie als eigenständigem Forschungszweig nachgegangen (Lampert und Koch-Gromus 2016).

Serie Ungleichheit und Macht

Die wachsende gesellschaftliche Ungleichheit ist eines der bedeutendsten Probleme unserer Zeit. Zugleich steigt das wissenschaftliche Interesse und liefert neue Erkenntnisse mit Blick auf die drängendsten Fragen und Antworten zu verschiedenen Dimensionen der Ungleichheit und ihren zugrundeliegenden Machstrukturen.

Die wachsende gesellschaftliche Ungleichheit ist eines der bedeutendsten Probleme unserer Zeit. Zugleich steigt das wissenschaftliche Interesse und liefert neue Erkenntnisse mit Blick auf die drängendsten Fragen und Antworten zu verschiedenen Dimensionen der Ungleichheit und ihren zugrundeliegenden Machstrukturen.

Für die Debattenreihe „Ungleichheit und Macht“ haben Doktorand:innen aus dem Promotionskolleg „Politische Ökonomie der Ungleichheit“ am Institut für Sozioökonomie der Universität Duisburg-Essen diese neuen Erkenntnisse aufgeschrieben. In den Beiträgen stellen die Promovierenden, die von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert werden, Teilergebnisse ihrer Forschung vor und diskutieren verbundene gesellschaftliche Herausforderungen sowie politische Handlungsoptionen. Mit dem Fokus auf Ungleichheitsdimensionen und zugrunde liegenden Machtverhältnissen reicht der thematische Bogen von Armut und Besteuerung bis zu Arbeitsmarkt‑, Gleichstellungs- oder Klimapolitik. Durch die thematischen Breite und Vielfalt der eingesetzten Methoden stoßen die Autor:innen eine weiterführende gesellschaftliche Debatte darüber an, wie der steigenden Ungleichheit begegnet werden kann.

Die Reihe erscheint in regelmäßigen Abständen  zwischen April und Juni 2023 im Makronom. Hier im ifsoblog dokumentieren wir die Serie anschließend ebenfalls.

zwischen April und Juni 2023 im Makronom. Hier im ifsoblog dokumentieren wir die Serie anschließend ebenfalls.

Internationale sozialepidemiologische Studien finden im Wesentlichen einen stabilen Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und dem Gesundheitszustand. Gesundheitliche Unterschiede zeigen sich dabei konsistent entlang sozioökonomischer Kategorien wie Einkommen, Beruf, Bildung und Vermögen: Ein niedriger sozialer Status ist assoziiert mit einem schlechteren selbstbewerteten allgemeinen Gesundheitszustand, einem erhöhtem Krankheitsrisiko beispielsweise für Krebs, kardiovaskuläre oder psychische Erkrankungen und vorzeitiger Sterblichkeit (Mackenbach et al. 2018).

Für diesen Zusammenhang werden häufig drei, sich ergänzende Erklärungsansätze herangezogen (Moor et al. 2017). Verhaltensbezogene Erklärungsansätze sehen die Begründung in unterschiedlichen gesundheitsrelevanten Lebensstilen. Die Annahme: Ein niedriger sozioökonomischer Status ist tendenziell mit schlechteren Ernährungsgewohnheiten oder etwa einer stärkeren Neigung zum Substanzmissbrauch verbunden. Ein zweiter Erklärungsansatz bezieht sich auf psychosoziale Faktoren und fußt auf der Annahme, dass etwa eine weniger stark ausgeprägte psychische Resilienz, unzureichende soziale (unterstützende) Umfelder und chronische Belastungssituationen häufiger in Bevölkerungsteilen mit niedrigem sozioökonomischen Status anzutreffen sind.

Übersichtsstudien legen nahe, dass besonders ein dritter Erklärungsansatz, welcher auf die materiellen Determinanten gesundheitlicher Ungleichheit fokussiert, für die beobachtete Ungleichverteilung von Krankheitsrisiken maßgeblich ist (Moor et al. 2017). Die Ursache für sozial bedingte gesundheitliche Unterschiede lägen demnach ganz wesentlich direkt in ungleich verteilten Einkommen und Vermögen und den unmittelbar daraus resultierenden Folgen: Schlechte und beengte Wohnbedingungen, unsichere und belastende Beschäftigungsverhältnisse, weniger Möglichkeiten zur aktiven sportlichen Freizeitbeschäftigung, finanzieller Stress und Deprivationslagen, etwa in Bezug auf eine vollwertige Ernährung, treten verstärkt in den unteren Einkommensklassen auf.

Gesundheitliche Ungleichheit in Deutschland

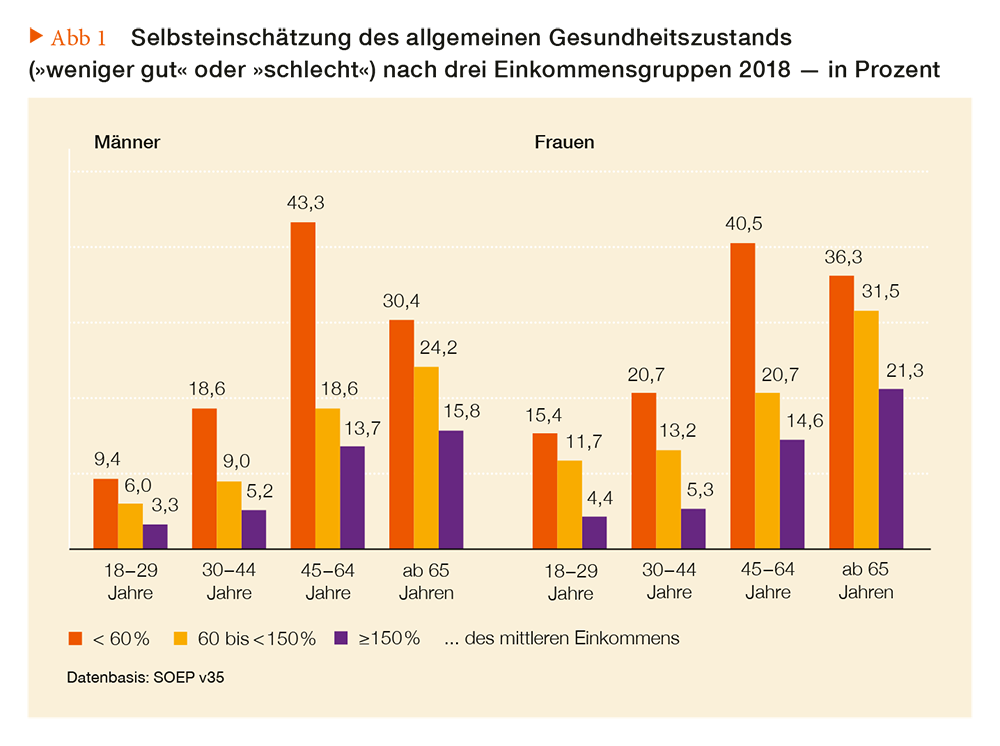

Auch in Deutschland findet sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Einkommen und Gesundheit: Die folgende Grafik zeigt den Anteil an Personen mit „weniger gutem“ oder „schlechtem“ selbstberichteten Gesundheitszustand in ihrer jeweiligen Altersklasse nach Einkommensgruppen:

Personen, die unterhalb der Armutsrisikoschwelle leben (also weniger als 60% des Medianeinkommens erzielen), bewerten ihren Gesundheitszustand deutlich schlechter als Personen aus höheren Einkommensklassen. Der Zusammenhang gilt, wenn gleich in abgeschwächter Form, auch im Vergleich zwischen Personen aus der mittleren mit der höchsten Einkommenskategorie. Hinsichtlich der durchschnittlichen Lebenserwartung besteht ebenfalls eine deutliche Korrelation mit dem Einkommen.

| Einkommen | Männer | Frauen |

|---|---|---|

| < 60 % des mittleren Einkommens | 71,0 | 78,4 |

| 60 bis 80 % des mittleren Einkommens | 73,3 | 79,7 |

| 80 bis 100 % des mittleren Einkommens | 75,2 | 80,7 |

| 100 bis < 150 % des mittleren Einkommens | 76,0 | 82,1 |

| ≥ 150 % des mittleren Einkommens | 76,0 | 82,8 |

| Insgesamt | 75,0 | 80,8 |

Bei Frauen beträgt die Differenz zwischen Angehörigen der höchsten (≥ 150 % des mittleren Einkommens) und der niedrigsten Einkommensklasse (< 60% des mittleren Einkommens) 4,4 Jahre, bei Männern 8,6 Jahre (Lampert et al. 2019). Auch hier besteht der Zusammenhang zwischen Einkommen und Gesundheit nicht nur beim Vergleich zwischen niedrigen mit mittleren Einkommensklassen, sondern durchweg entlang aller Einkommenskategorien: je höher das Einkommen, desto höher die durchschnittliche Lebenserwartung.

Tatsächlich wird ein solcher sozialer Gradient, also immer weiter sinkende Krankheits- und Sterblichkeitsrisiken bei steigendem Einkommen, im weit überwiegenden Teil der diesbezüglichen Studien beschrieben. Doch warum findet sich dieser Zusammenhang so konsistent entlang aller Einkommensklassen und nicht nur im Vergleich zwischen Personen mit Armutsrisiko und den höheren Einkommensgruppen?

Es scheint nicht unmittelbar nachvollziehbar zu sein, warum sich auch beim Vergleich höherer Einkommensklassen deutliche gesundheitliche Unterschiede finden lassen, die etwa durch die oben genannten potenziellen einkommensbezogenen Ursachen, wie beispielsweise beengte Wohnbedingungen, finanziellen Stress oder materielle Deprivation erklärbar sind. Hier setzt eine ergänzende Hypothese an, welche auf die gesamte Verteilung von Einkommen und Vermögen und damit auf den Grad der ökonomischen Ungleichheit innerhalb eines Landes abstellt. Die Hypothese: Ungleich verteiltes Einkommen und Vermögen führt innerhalb einer Gesellschaft zu sozialen Vergleichsprozessen mit potenziell negativen gesundheitlichen Auswirkungen für fast alle ihre Mitglieder – also nicht nur für Angehörige unterer Einkommensschichten.

Grad an Einkommensungleichheit als eigenständiger Gesundheitsfaktor

Während das individuelle Einkommen in der Literatur schon lange als gesundheitsrelevanter Faktor beschrieben ist, wird in einem verwandten Forschungsstrang die Ungleichheit in der Einkommensverteilung einer Gesellschaft als eigenständige Determinante für die Gesundheit untersucht. Diese Annahme geht ganz wesentlich auf Veröffentlichungen der Gesundheitswissenschaftler:innen Kate Pickett und Richard Wilkinson zurück und basiert zunächst auf einfachen deskriptiven Befunden: Während sich beim Vergleich reicher Volkswirtschaften keine starke Korrelation zwischen dem Auftreten gesundheitlicher und sozialer Problemen mit dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen finden lässt, wird ein enger Zusammenhang zwischen dem Auftreten dieser Problemlagen und dem Ungleichheitsniveau der jeweiligen Länder beschrieben (Wilkinson und Pickett 2009).

Ausgehend von dieser Beobachtung wurden vielfach Hinweise darauf gefunden, dass eine stärker ungleiche Verteilung von Einkommen zu schlechterer öffentlicher Gesundheit, wie beispielsweise einer geringeren Lebenserwartung oder gehäuftem Auftreten chronischer Erkrankungen, führt – und das eben nicht nur bei Angehörigen unterer Einkommensklassen sondern für fast alle Mitglieder der Gesellschaft (Pickett und Wilkinson 2015).

Der von den Autor:innen beschriebene Erklärungsansatz für diesen Zusammenhang: Die in ökonomisch stark ungleichen Gesellschaften fehlende soziale Kohäsion, das verbreitete Gefühl von Statusangst und geringes Vertrauen in die Mitmenschen fungiert als sozialer Stressor und führt potenziell zu dauerhaft vermehrter Ausschüttung von Stresshormonen. Chronischer Stress ist in der medizinischen Literatur als eine der Ursachen u.a. für eine schlechtere Immunreaktion, erhöhten Blutdruck sowie ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle beschrieben. Auch das Auftreten psychischer Erkrankungen, wie etwa Depressionen, ist mit Einkommensungleichheit assoziiert (Patel et al. 2018).

Vor Kurzem haben auch die Wirtschaftswissenschaftler:innen Anne Case und Angus Deaton die wieder rückläufige Lebenserwartung in den USA mit steigender ökonomischer Ungleichheit in Verbindung gebracht. Ihre These: Teile der Arbeiter:innenklasse haben den Anschluss an eine im Mittel immer reicher werdende Gesellschaft verloren und sterben in ihrer Verzweiflung den Death of Despair – so werden Todesfälle bezeichnet, deren Ursache in Suizid, Drogenmissbrauch oder Alkoholismus liegen (Case und Deaton 2020).

Was kann getan werden?

Aus den Befunden der sozialepidemiologischen Forschung lassen sich konkrete Maßnahmen zur Reduzierung sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheit ableiten. Naheliegende Maßnahmen stellen insbesondere auf die Anhebung der Einkommen armutsgefährdeter Personen ab. Einschlägige Studien zeigen, dass etwa gesetzliche Mindestlöhne positive Effekte auf die Gesundheit von Arbeitnehmer:innen im Niedriglohnsektor haben (Leigh et al. 2019).

Mit vermehrten Hinweisen darauf, dass neben dem individuellen Einkommen auch das Maß an ökonomischer Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft Auswirkungen auf die Gesundheit ihrer Mitglieder haben kann, lohnt es darüber hinaus, die Verteilung von Einkommen und Vermögen stärker in den Blick zu nehmen. Sozial- und steuerpolitische Maßnahmen, die darauf abzielen, ökonomische Ungleichheit zu reduzieren, tragen nicht nur zum sozialen Ausgleich bei, sondern haben auch das Potenzial, sich positiv auf die öffentliche Gesundheit auszuwirken.

Die Politische Ökonomie der Ungleichheit

Das Promotionskolleg „Die Politische Ökonomie der Ungleichheit“ untersucht Ausmaß, Ursachen und Folgen steigender sozioökonomischer Ungleichheit. Materielle Unterschiede stehen dabei im Mittelpunkt, werden aber stets in Zusammenhang zu politischen, sozialen und ökologischen Aspekten gesetzt. Die Forschungspraxis ist von einem interdisziplinären und anwendungsorientierten sozioökonomischen Ansatz geprägt. Zur Übersicht aller Blogbeiträge der Mitglieder aus dem Promotionskolleg

Das Promotionskolleg „Die Politische Ökonomie der Ungleichheit“ untersucht Ausmaß, Ursachen und Folgen steigender sozioökonomischer Ungleichheit. Materielle Unterschiede stehen dabei im Mittelpunkt, werden aber stets in Zusammenhang zu politischen, sozialen und ökologischen Aspekten gesetzt. Die Forschungspraxis ist von einem interdisziplinären und anwendungsorientierten sozioökonomischen Ansatz geprägt. Zur Übersicht aller Blogbeiträge der Mitglieder aus dem Promotionskolleg

Dieser Beitrag wurde zunächst auf makronom.de veröffentlicht.

Kurz zusammengefasst

Die COVID-19-Pandemie und die aktuelle Energiepreiskrise haben gezeigt, dass sozioökonomischer Status einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit hat. Menschen mit niedrigerem Einkommen sind stärker von Infektionsrisiken betroffen und leiden oft unter schwerwiegenderen Gesundheitsproblemen. Dieser Zusammenhang zwischen Einkommen und Gesundheit wird durch verschiedene Erklärungsansätze beleuchtet, darunter Verhaltensweisen, psychosoziale Faktoren und vor allem materielle Determinanten. In Deutschland zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Einkommen und Gesundheit, wobei niedrigere Einkommensgruppen tendenziell schlechtere Gesundheit und eine geringere Lebenserwartung haben. Diese soziale Ungleichheit erstreckt sich über alle Einkommensklassen und kann nicht allein durch Verhaltensweisen oder psychosoziale Faktoren erklärt werden. Während das individuelle Einkommen in der Literatur schon lange als gesundheitsrelevanter Faktor beschrieben ist, wird in einem verwandten Forschungsstrang die Ungleichheit in der Einkommensverteilung einer Gesellschaft als eigenständige Determinante für die Gesundheit untersucht. Chronischer Stress, ausgelöst durch Merkmale stark ungleicher Gesellschaften, könnte ein Grund dafür sein. Die Reduzierung sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheit erfordert Maßnahmen zur Erhöhung der Einkommen der armutsgefährdeten Bevölkerung. Studien zeigen, dass gesetzliche Mindestlöhne positive Auswirkungen auf die Gesundheit von Niedriglohnarbeitnehmer:innen haben können. Darüber hinaus sollten sozial- und steuerpolitische Maßnahmen in Betracht gezogen werden, um die ökonomische Ungleichheit in der Gesellschaft zu reduzieren, was sich positiv auf die öffentliche Gesundheit auswirken kann.