Im Jahr 1930 träumte Keynes den Traum einer zukünftigen 15-Stunden-Woche. Doch im „neoliberalen Zeitalter“ hat sich diese Vision nicht erfüllt: In vielen Ländern sind die Arbeitsstunden wieder angestiegen. Eine neue Studie untersucht, was Ungleichheit mit dieser Entwicklung zu tun hat.

arum sind die Arbeitszeiten in den reichen Industrieländern seit Anfang der 1980er Jahre nicht stärker zurückgegangen oder zeitweise sogar angestiegen? Und warum variiert die durchschnittliche Arbeitszeit zwischen reichen Volkswirtschaften so stark? Um diese Fragen geht es in unserem aktuellen ifso working paper „Varieties of the rat race. Working hours in the age of abundance“.

Interessant sind diese Fragen besonders deshalb, weil es Anzeichen dafür gibt, dass die reichen Gesellschaften auf Grund des erreichten Produktivitätsniveaus längst in einem „Zeitalter der Freizeit und des Überflusses“ leben könnten. Der wohl berühmteste Ökonom des 20. Jahrhunderts, der Brite John Maynard Keynes, prognostizierte in seinem 1930 erschienenen Aufsatz über „Die ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkelkinder“, dass die Bedingungen für deutlich verkürzte Arbeitszeiten (3‑Stunden-Tage bzw. 15-Stunden-Woche) im Jahr 2030 vorliegen dürften. Während Keynes‘ Prognosen hinsichtlich des Produktivitätswachstums in den letzten knapp 100 Jahren sogar noch übertroffen wurden, sind die Hindernisse für mehr Freizeit in erster Linie gesellschaftlich-politischer Natur.

In seinem Essay „Die ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkelkinder“ entwarf Keynes 1930 die Vision einer 15-Stunden-Woche. r2hox from Madrid, Spain, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

Auf Grundlage einer empirischen Analyse für 17 europäische Länder und die USA für den Zeitraum 1983–2019 kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine geringere Einkommensungleichheit, koordinierte Lohnverhandlungen und eine stark ausgebaute öffentliche Daseinsvorsorge zu kurzen Arbeitszeiten beitragen können. Dieses Ergebnis ist gesellschaftlich relevant, weil kürzere Arbeitszeiten einen wichtigen Beitrag zur Überwindung aktueller Herausforderungen – Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt – leisten könnten.

Die Sättigung der Mittelschichtsbedürfnisse im „Goldenen Zeitalter des Kapitalismus“ (ca. 1950–1980)

Wie viel Geld benötigt eine Familie mindestens, um im Leben gut zurechtzukommen? In den USA wird diese Frage regelmäßig in einer groß angelegten Umfrage gestellt. Wie sich die Antworten der Befragten im Laufe der Zeit verändert haben, sagt viel über die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft aus – und vermutlich auch über die Entwicklung des Kapitalismus in den reichen Ländern insgesamt.

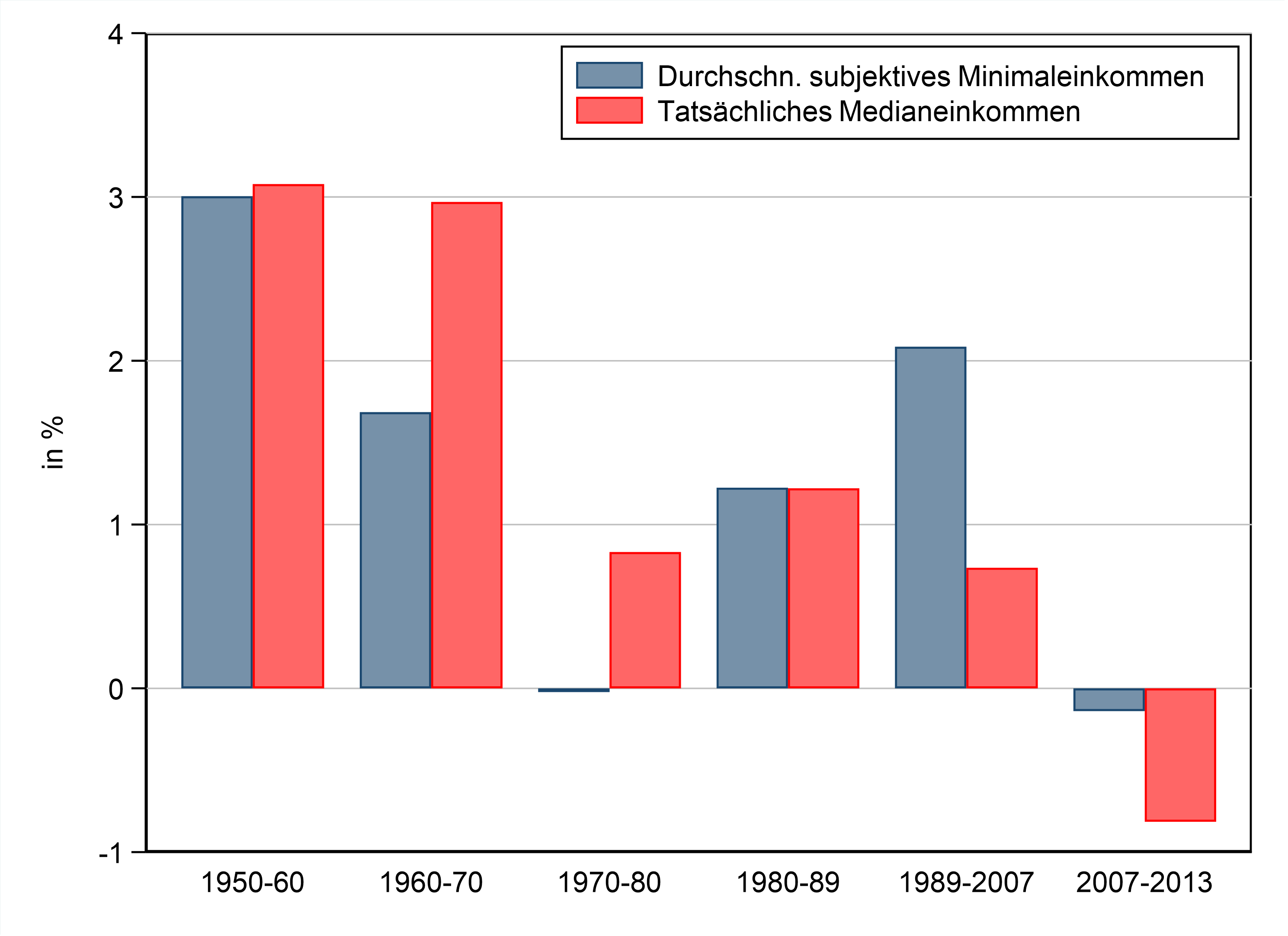

1950 waren die befragten Familien im Durchschnitt der Ansicht, dass sie etwa 68 % des tatsächlichen damaligen Medianeinkommens für ein zufriedenstellendes Leben benötigen (Abbildung 1a). 1980, nachdem die Einkommen drei Jahrzehnte lang über alle Bevölkerungsschichten hinweg kräftig gestiegen waren, reichte für die befragten Familien schon 53 % des Medianeinkommens für ein befriedigendes Leben aus. In den 1950er und 1960er Jahren haben zwar die Ansprüche an einen zufriedenstellenden Lebensstandard zugenommen, aber nicht so stark wie die tatsächlichen Einkommen der Mittelschicht (Abbildung 1b). Und interessanterweise ist das Wachstum dieser Ansprüche während der 1970er Jahre sogar vollständig zum Erliegen gekommen: Offenbar war eine gewisse Sättigung der materiellen Grundbedürfnisse erreicht.

Abb. 1: Tatsächliches Einkommen und subjektives Minimaleinkommen: a) Subjektives Minimaleinkommen in % des tatsächlichen Einkommens. b) Jährliches preisbereinigtes Wachstum des subjektiven Minimaleinkommens und des tatsächlichen Einkommens. Quelle: Siehe Behringer et al. (2022).

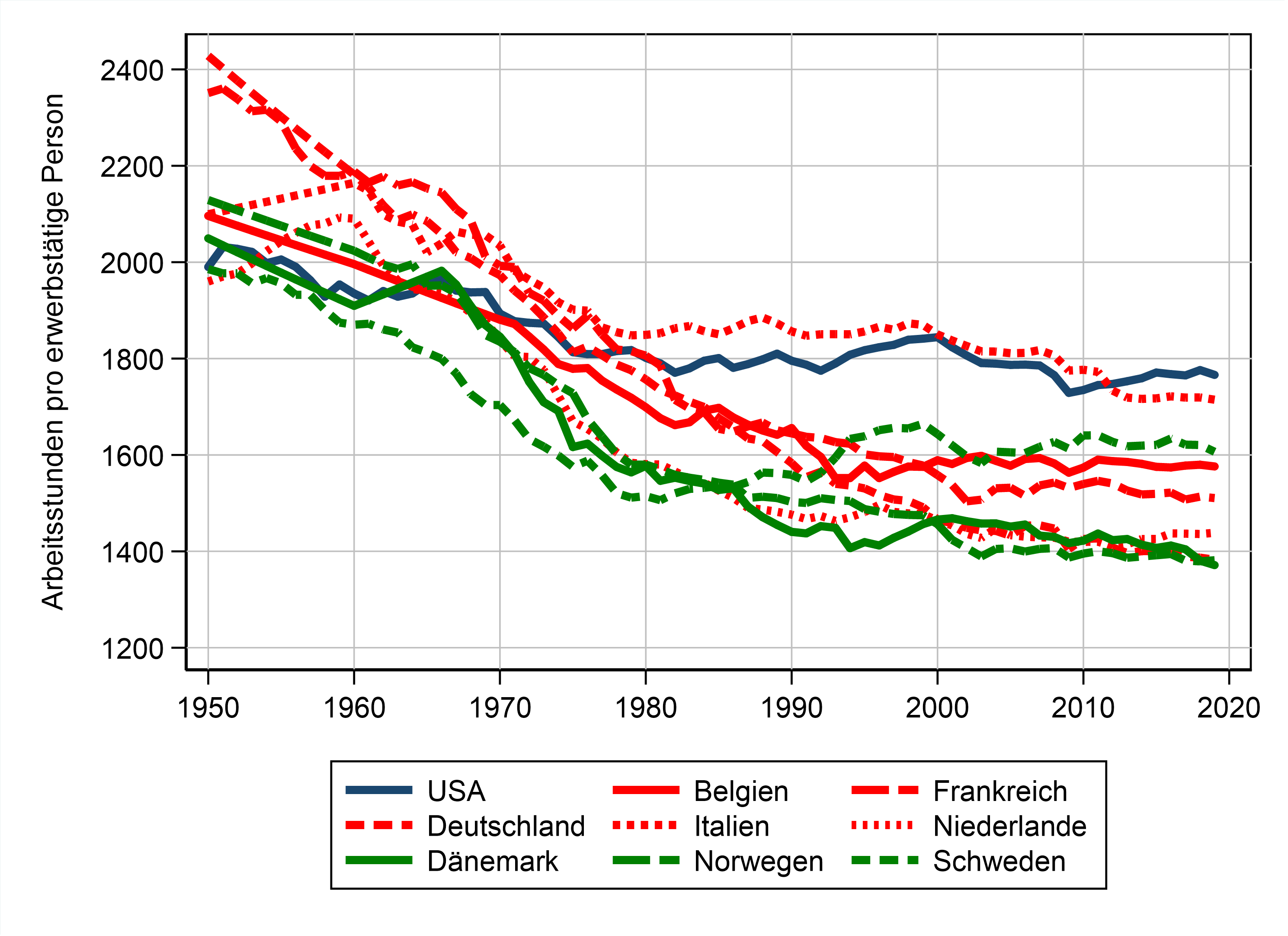

Die drei Nachkriegsjahrzehnte, die oft als das „goldene Zeitalter des Kapitalismus“ beschrieben werden, waren auch durch eine bemerkenswerte Verringerung der durchschnittlichen Jahresarbeitszeit gekennzeichnet. Dies war nicht nur in den USA der Fall, wo die pro Jahr gearbeiteten Stunden der Beschäftigten um rund 200 Stunden zurückgingen, sondern in praktisch allen Industrieländern (Abbildung 2). Aus Sicht der neoklassischen Ökonomik verhielt sich die Freizeit wie ein „normales Gut“: Mit steigendem Wohlstand leistet man sich mehr davon.

Abb. 2: Langfristige Entwicklung von Einkommensungleichheit und Arbeitszeit: a) Arbeitsstunden pro erwerbstätiger Person b) Arbeitsstunden pro Person c) Top 1 % Haushaltseinkommensanteil. Quelle: Siehe Behringer et al. (2022)

Fast scheint es, dass „das ökonomische Problem“, wie Keynes es in seinem Essay von 1930 formulierte, mehr oder weniger gelöst war: Mit steigendem Einkommensniveau würden sich die materiellen Bedürfnisse der Menschen erfüllen und sie würden es vorziehen, ihre Zeit nun vermehrt nichtwirtschaftlichen Zwecken zu widmen, anstatt weiterhin lange zu arbeiten.

Die Wiederentdeckung des materiellen Mangels im „neoliberalen Zeitalter“ (ab ca. 1980)

Doch es kam völlig anders. Seit den 1980er Jahren hat die materielle Sättigung einem neuen und wachsenden Gefühl des finanziellen Mangels in weiten Teilen der Bevölkerung Platz gemacht. Die Höhe des Einkommens, das Familien als minimal notwendig erachten, um über die Runden zu kommen, ist in diesem Zeitraum wieder gestiegen, und zwar mit zunehmenden Wachstumsraten. Als die globale Finanzkrise 2007 ausbrach, betrug das subjektive Minimaleinkommen wieder 68 % des tatsächlichen Medianeinkommens, genau wie 1950 (Abbildung 1a).

Die durchschnittlich von den Beschäftigten geleisteten Arbeitsstunden gingen in den USA nach 1980 nicht mehr zurück, sondern sie stiegen bis Anfang der 2000er Jahre wieder an, bevor sie auf hohem Niveau verharrten. Die Jahresarbeitszeit pro Person im erwerbsfähigen Alter stieg sogar von 1980 bis 2000 kontinuierlich um etwa 150 Stunden, ein Trend, der nur durch zwei tiefe Rezessionen unterbrochen wurde. Die Arbeitszeiten in anderen Industrieländern zeigen im Großen und Ganzen ähnliche Trends im Zeitverlauf, allerdings mit einigen Unterschieden in Ausmaß und Zeitpunkt dieser Entwicklungen (Abbildung 2a und 2b).

Ungleichheit, dezentrale Lohnverhandlungen und geringe öffentliche Daseinsvorsorge als Gründe für lange Arbeitszeiten

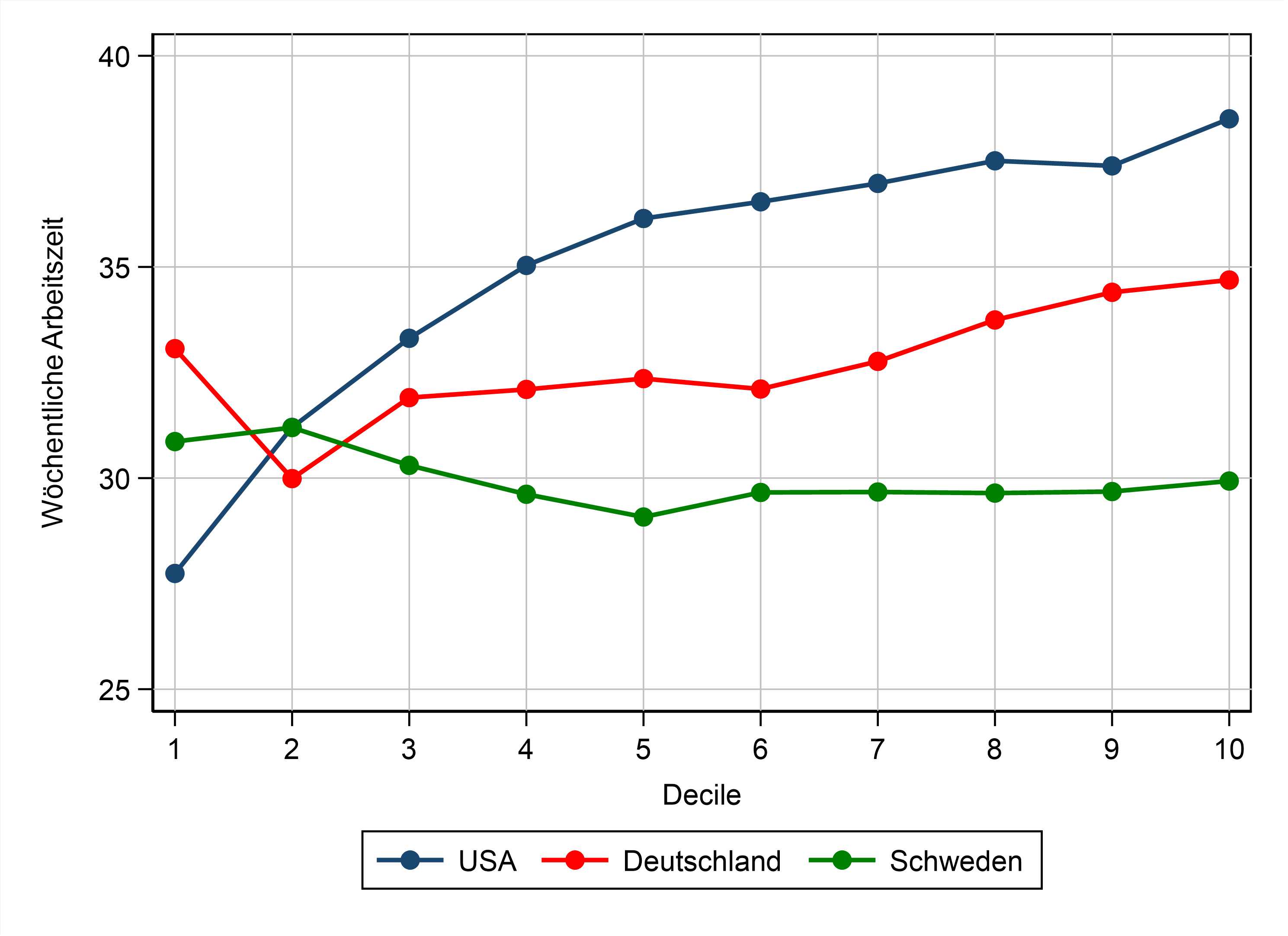

Ein Ergebnis unserer makroökonomischen Panelanalyse ist, dass der Einkommensanteil der Spitzenverdiener positiv mit der durchschnittlichen Arbeitszeit zusammenhängt. Die Einkommensungleichheit ist seit den 1980er Jahren gestiegen, zuerst und stärker in den USA, zeitlich verzögert und weniger stark in Europa (Abbildung 2c). Zwei Phänomene sind dabei auffällig. Zum einen sind die durchschnittlichen Arbeitszeiten mit dem Anstieg der Ungleichheit im Zeitverlauf langsamer gesunken als in früheren Jahrzehnten bzw. sogar wieder gestiegen. Zum anderen fällt auf, dass Beschäftigte mit höheren Stundenlöhnen in Ländern mit hoher Ungleichheit am oberen Ende der Einkommensverteilung heute tendenziell länger arbeiten als Beschäftigte mit niedrigeren Stundenlöhnen (Abbildung 3). Beide Entwicklungen sind historisch ungewöhnlich. Denn sie widersprechen der Beobachtung von Ökonominnen und Ökonomen, dass Gesellschaften oder Individuen mit hohen Einkommen sich typischerweise mehr Freizeit leisten bzw. leisteten.

Abb. 3: Arbeitszeit entlang der Lohnverteilung. Quelle: Siehe Behringer et al. (2022)

Unsere Erklärung für diese historische Anomalie sind das, was wir in der sozioökonomischen Forschung aufwärtsgerichtete Statusvergleiche nennen, die sich im „neoliberalen Zeitalter“ im Kontext steigender Einkommensungleichheit abgespielt haben. Was ist damit gemeint? Insbesondere die obere Mittelschicht eifert den Konsumnormen der Reichen nach und opfert dafür Freizeit. Weil die Reichen mit steigenden Einkommen auch ihre Ausgaben für Statusgüter wie Wohnen, Bildung, Mobilität erhöhen, fühlt sich die Mittelschicht unter Druck gesetzt, mitzuhalten. Denn was eine „gute Wohngegend“ oder „gute Bildung“ ist, definiert sich im Wesentlichen im Vergleich zu den Standards, die die oberen Einkommensgruppen maßgeblich bestimmen. Wenn für die unteren Einkommensgruppen hingegen der Abstand zum Lebensstandard der Reichen zu groß wird und sie immer weiter abgehängt werden, bleibt für diese Gruppen oft nur Resignation, also die Aufgabe des „Rattenrennens“ (rat race).

Die Autoren

Ein weiteres Ergebnis unserer empirischen Analyse ist, dass zentralisierte Lohnverhandlungen und staatliche Sozialtransfers in Form von Sachleistungen (aber nicht in Form von Geldleistungen) in einem negativen Zusammenhang mit der Arbeitszeit stehen. Eine mögliche Erklärung ist, dass zentralisierte Lohnverhandlungen Statuskonflikte abmildern, weil die Beschäftigten sich gemeinsam gegen ein „positionales Wettrüsten“ zu Lasten der Freizeit entscheiden können. Dass die öffentliche Daseinsvorsorge (soziale Sachleistungen) anders als monetäre Sozialtransfers mit geringeren Arbeitszeiten einhergehen, könnte daran liegen, dass die direkte Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen die Notwendigkeit von statusorientierten privaten Ausgaben für Güter und Dienstleistungen reduziert.

Schließlich untersuchen wir auch die Bedeutung von Bildung als positionalem Gut. Das Ausmaß, in dem der Bildungssektor über private Märkte organisiert ist, steht nach unseren Ergebnissen im Zusammenhang mit längeren Arbeitszeiten bei Beschäftigten, die selbst ein hohes Bildungsniveau aufweisen.

Ungleichheit macht auch die Freizeit stressiger: Beispiel Kindererziehung

Unsere Ergebnisse können auch im Zusammenhang mit der familienökonomischen Forschung von Matthias Doepke und Fabrizio Zilibotti gesehen werden. Die Autoren zeigen, dass der Aufwand, den Eltern bei der Kindererziehung betreiben, positiv mit der Einkommensungleichheit zusammenhängt: In sehr ungleichen Gesellschaften ist der Statusverlust, der mit einem relativ geringen Bildungserfolg einhergeht, besonders groß. Das scheint zu einem großen Teil zu erklären, warum gerade gebildete und einkommensstarke Eltern bei einer höheren Einkommensungleichheit mehr Zeit und Geld für die Bildung der Kinder aufbringen.

Doepke und Zilibotti verweisen darauf, dass Eltern in den 1970er und 1980er Jahren die Kindererziehung deutlich entspannter angegangen sind. Gerade für die gebildete und vergleichsweise einkommensstarke Mittelschicht, die großen Wert auf den Bildungserfolg und die Arbeitsmarktperspektiven der Kinder legt, ist daher mit steigender Ungleichheit sowohl das Arbeitsleben als auch die Freizeit (welche die mit Kindern verbrachte Zeit einschließt) in vieler Hinsicht stressiger geworden. Eltern mit weniger hohen Bildungsabschlüssen hingegen neigen deutlich weniger zu „Helikopter-Erziehung“. Auch hier liegt die Erklärung nahe, dass Eltern mit geringen Bildungsabschlüssen aufgrund der großen Statusunterschiede eher resignieren und daher häufiger gar nicht erst versuchen, ins „Rattenrennen“ um die beste Bildung einzusteigen.

Was tun gegen den „Mangel trotz Überfluss“?

Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist in der ganzen westlichen Welt derzeit auf eine schwere Probe gestellt. Das übergeordnete Problem scheinen Statussorgen im Zusammenhang mit der gestiegenen ökonomischen Ungleichheit zu sein, die sich bis weit in die obere Mittelschicht hinein ausgebreitet haben.

Zugleich scheint es in weiten Teilen der Gesellschaft ein großes Bedürfnis nach mehr Freizeit und dem Ausstieg aus dem Hamsterrad zu geben. Die Corona-Pandemie hat insbesondere vielen Eltern vor Augen geführt, dass sie kaum zeitliche Spielräume haben, um mit unerwarteter zusätzlicher Belastung umzugehen. In der jungen Generation ist zunehmend die Ansicht verbreitet, dass die Perspektive immer weiterer Produktions- und Einkommenszuwächse nicht nur nicht sinnstiftend, sondern auch ökologisch fragwürdig ist (Stichwort „Fridays for Future“).

Forderungen nach einer zusätzlichen Ausweitung des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsangebots sind aus unserer Sicht daher wenig zielführend. Vielversprechender wäre die gezielte Förderung einer gleicheren Verteilung von Arbeitszeit. So ist aus unserer Sicht die Abschaffung des Ehegattensplittings, welches die Erwerbsbeteiligung von Frauen gegenüber der von Männern diskriminiert, zwar mehr als überfällig. Sie sollte aber ergänzt werden mit dem Übergang zur kurzen Vollzeit für Männer und Frauen, wie sie etwa die Soziologin Jutta Allmendinger fordert. Eine gleichmäßigere Verteilung der Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern oder zwischen arm und reich würde auch zu einer geringeren Einkommensungleichheit beitragen, wie Daniele Checchi, Cecilia García-Peñalosa und Lara Vivian zeigen. Die gleichere Verteilung der Erwerbsarbeit durch eine kürzere Vollzeit wäre eine Möglichkeit, materiellen Mangel und Statussorgen wirksam zu bekämpfen, zeitlichen Wohlstand zu erhöhen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Doch eine Verkürzung der Arbeitszeit dürfte für viele Menschen so lange unattraktiv oder unerreichbar bleiben, wie hohe Ungleichheit, lückenhafte Flächentarifverträge und unzureichende öffentliche Daseinsvorsorge ein Gefühl von „Mangel trotz Überfluss“ befördern. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, mit dem viele liebäugeln, verheißt hier als rein monetäre Sozialleistung unseres Erachtens keinen Ausweg. Vielversprechender wäre ein Ausbau der „bedingungslosen Daseinsvorsorge“ in Bereichen zentraler positionaler Güter (v. a. Wohnen, Mobilität, Bildung), kombiniert mit Arbeitsmarktreformen (z.B. Vier-Tage-Woche, regelmäßige Sabbatjahre, Job-Garantie, geförderte Freiräume für Dienst am Gemeinwohl).

An English version of this article was subsequently published on the website of the Institute for New Economic Think.

Eine gekürzte Version dieses Beitrags ist auf ökonomenstimme.org erschienen.

Kurz zusammengefasst

Seit dem Beginn des „neoliberalen Zeitalters“ in den 1980er Jahren haben sich zwei Trends in ihr Gegenteil verkehrt: Die Höhe des Einkommens, das Familien aus subjektiver Sicht für ein zufriedenstellendes Leben zu benötigen glauben, hat absolut und relativ zum Durchschnittseinkommen wieder zugenommen. Gleichzeitig ist auch die durchschnittliche Arbeitszeit wieder angestiegen oder zumindest nicht weiter gefallen. Diese Beobachtungen lassen sich besonders für die USA machen. Aber warum ist es zu dieser Trendumkehr gekommen? Als mögliche Gründe dafür identifiziert eine neue Studie die Zunahme der ökonomischen Ungleichheit: Aufwärtsgerichtete Statusvergleiche (also das Sich-Vergleichen von Haushalten mit jeweils reicheren Haushalten) haben dazu geführt, dass Mittelschichtfamilien Freizeit geopfert haben, um Ausgaben für Statusgüter wie Wohnen, Bildung, Mobilität tätigen zu können. Ein Ausbau der „bedingungslosen Daseinsvorsorge“ in Bereichen zentraler positionaler Güter (v. a. Wohnen, Mobilität, Bildung), kombiniert mit Arbeitsmarktreformen (z.B. Vier-Tage-Woche) könnte eine Trendumkehr bewirken. Kürzere Arbeitszeiten würden dann einen wichtigen Beitrag zur Überwindung aktueller Herausforderungen leisten, unter anderem im Bereich Klimaschutz.